En bref

✓ Ce qu’il faut savoir sur les spermatozoïdes :

- – Les spermatozoïdes survivent en moyenne 48 à 72 heures dans le corps féminin

- – Leur durée de vie à l’air libre est limitée à quelques minutes ou heures selon les conditions

- – La cryoconservation permet une préservation jusqu’à plusieurs décennies

💡 Maximiser la santé et la durée de vie des spermatozoïdes :

- Maintenir un mode de vie sain : alimentation riche en antioxydants, activité physique, bon sommeil

- Éviter les facteurs de risque comme le tabac, l’alcool, le stress ou la pollution

- Consulter un professionnel en cas de troubles pour évaluer la fertilité via un spermogramme

- Envisager la cryoconservation pour préserver la fertilité à long terme

Introduction

Savez-vous ce qui se cache derrière le rôle d’un simple spermatozoïde ? Ce microscopique contributeur à la reproduction humaine est bien plus fascinant qu’il n’y paraît. Dans cet article, nous allons voir en détail ce qu’est un spermatozoïde, son cycle de vie et les facteurs qui influencent sa survie, que ce soit dans le corps ou à l’extérieur. Un article qui qui, je l’espère, saura répondre à vos questions tout en décomplexant le sujet.

Qu’est-ce qu’un spermatozoïde ?

Un spermatozoïde est une cellule reproductrice masculine essentielle à la fécondation. Produite dans les testicules, cette cellule unique est équipée pour parcourir un chemin complexe afin de rencontrer un ovule.

Sa structure est finement adaptée à sa mission. Il se compose de trois parties principales :

- La tête, qui contient le matériel génétique sous forme d’ADN.

- La pièce intermédiaire, riche en mitochondries, fournit l’énergie nécessaire au mouvement.

- Le flagelle, une queue qui permet sa propulsion.

Le rôle du spermatozoïde ne se limite pas à transporter l’ADN : il doit également pénétrer les couches protectrices de l’ovule pour amorcer le développement d’un embryon. En somme, ce minuscule voyageur est le héros discret de la reproduction humaine.

Le cycle de vie d’un spermatozoïde

La production des spermatozoïdes

Le processus de fabrication des spermatozoïdes, appelé spermatogenèse, se déroule dans les testicules, précisément dans les tubes séminifères. Ce processus minutieux s’étale sur environ 64 jours, durant lesquels les cellules germinales se transforment en spermatozoïdes matures prêts à l’emploi.

Chaque jour, un homme produit en moyenne 100 à 300 millions de spermatozoïdes. Cette production constante assure une réserve abondante pour maximiser les chances de fécondation, même si la majorité des spermatozoïdes ne survivront pas au voyage.

La durée de vie des spermatozoïdes après éjaculation

Une fois éjectés dans le corps féminin, les spermatozoïdes peuvent survivre en moyenne 48 à 72 heures. Cependant, dans des conditions optimales – notamment grâce à un mucus cervical fertile – certains peuvent persister jusqu’à 5 jours.

Cet environnement joue un rôle clé : un pH adapté, une bonne hydratation et la qualité du mucus cervical favorisent leur déplacement vers l’ovule. À l’inverse, des conditions défavorables, comme une acidité excessive, réduisent considérablement leur durée de vie.

La durée de vie des spermatozoïdes en milieu extérieur

Hors du corps, la survie des spermatozoïdes est bien plus courte. À l’air libre, ils ne vivent généralement que quelques minutes à quelques heures, selon les conditions. Une température ambiante modérée peut prolonger leur viabilité, tandis que l’exposition à des surfaces sèches ou à des températures extrêmes les détruit rapidement. Contrairement à l’environnement corporel féminin, l’extérieur est loin d’être un habitat hospitalier pour ces cellules fragiles.

Facteurs influençant la durée de vie des spermatozoïdes

L’environnement féminin

Le tractus génital féminin est une zone complexe qui agit comme un filtre naturel. Le mucus cervical, notamment pendant la période fertile, joue un rôle crucial : il nourrit les spermatozoïdes et facilite leur mobilité. À l’inverse, en dehors de cette période, un mucus plus épais et un pH acide réduisent drastiquement leurs chances de survie.

La température

La température est un facteur déterminant pour la survie des spermatozoïdes. Dans le corps humain, une température légèrement inférieure à 37 °C, comme celle des testicules (environ 34 °C), est idéale pour leur production et leur maintien en bonne santé. À l’extérieur, des températures trop élevées ou trop basses endommagent rapidement leur structure et leur viabilité. C’est pour cela que les testicules sont situés à l’extérieur du corps : pour offrir un environnement thermique optimal.

Le pH et l’acidité

Le pH optimal pour les spermatozoïdes se situe autour de 7,2 à 8,0, une plage légèrement alcaline qui favorise leur mobilité et leur survie. Cependant, dans le corps féminin, le pH varie en fonction du cycle menstruel. Hors période fertile, le vagin est plus acide (pH 3,8 à 4,5) pour prévenir les infections, ce qui peut être défavorable aux spermatozoïdes. Pendant la période ovulatoire, le mucus cervical devient plus alcalin, créant un environnement propice à leur survie. Un pH inadéquat, qu’il soit trop acide ou trop alcalin, réduit considérablement la mobilité des spermatozoïdes et peut compromettre la fécondation.

Les infections et maladies

Certaines infections courantes, comme les infections sexuellement transmissibles (IST) (chlamydia, gonorrhée, herpès génital) ou des infections urinaires, affectent directement la qualité et la durée de vie des spermatozoïdes. Ces affections peuvent provoquer une inflammation, altérer leur mobilité, ou même endommager leur ADN. Les maladies chroniques comme le diabète ou les déséquilibres hormonaux peuvent également réduire la production et la viabilité des spermatozoïdes. Un dépistage régulier et un traitement précoce de ces conditions sont essentiels pour protéger la santé reproductive et maximiser les chances de fertilité.

Maximiser la durée de vie des spermatozoïdes

Alimentation et mode de vie sain

Une alimentation équilibrée riche en antioxydants (vitamines C et E, zinc, sélénium) est essentielle pour la santé des spermatozoïdes. Les aliments comme les noix, les poissons gras, les fruits et légumes frais soutiennent leur qualité et leur mobilité. L’exercice modéré et un sommeil réparateur renforcent également la production. Des suppléments tels que le coenzyme Q10 ou le L-carnitine peuvent être utiles, mais doivent être pris sous supervision médicale.

Éviter les facteurs de risque

Pour préserver la qualité des spermatozoïdes, il est crucial d’éviter les habitudes néfastes comme le tabac, l’excès d’alcool ou l’usage de drogues. Les perturbateurs environnementaux (pollution, exposition aux pesticides) peuvent également altérer leur viabilité. Enfin, le stress chronique est un ennemi sournois : il impacte négativement les hormones nécessaires à la production de sperme, réduisant ainsi les chances de fertilité.

Techniques de conservation

La congélation des spermatozoïdes, ou cryoconservation, est une méthode efficace pour préserver la fertilité. Après prélèvement, les spermatozoïdes sont congelés dans de l’azote liquide à -196 °C, où ils peuvent rester viables pendant des années, voire des décennies. Cette technique est idéale pour les hommes confrontés à des traitements pouvant affecter leur fertilité (chimiothérapie, radiothérapie) ou souhaitant préserver leur sperme pour des raisons personnelles. Cependant, la procédure n’est pas garantie : la qualité initiale du sperme influence les résultats après décongélation.

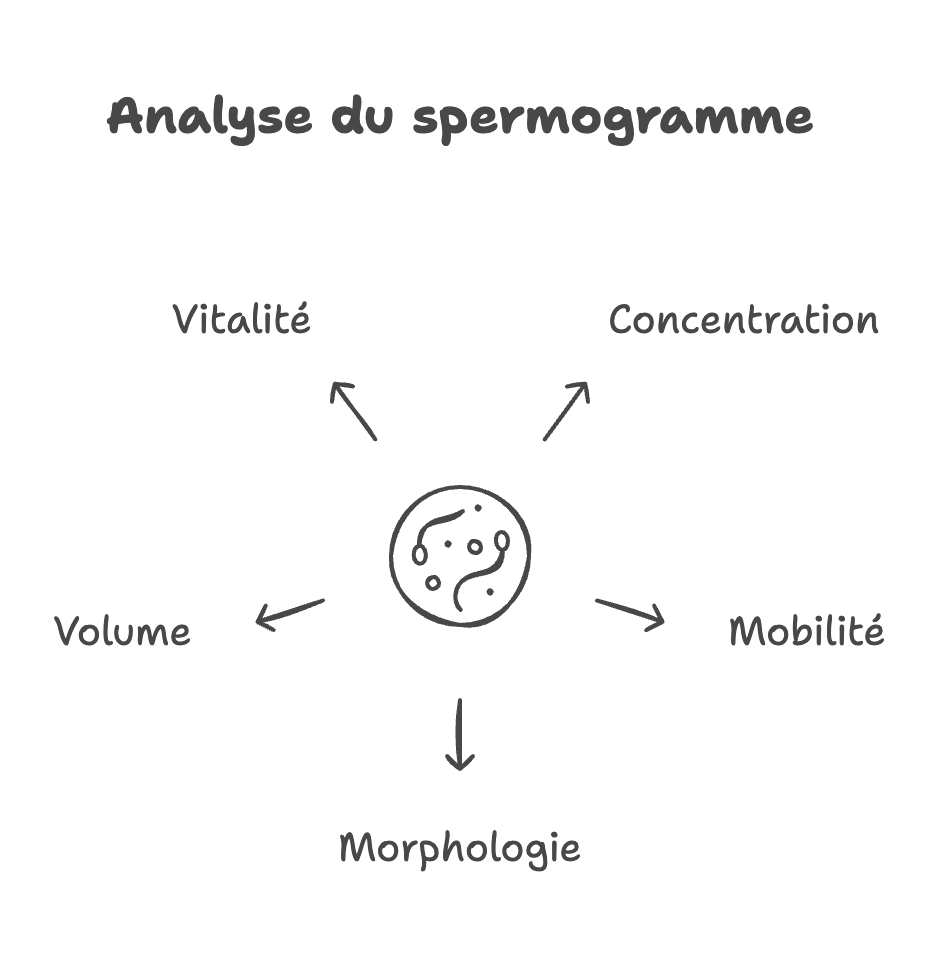

Le spermogramme pour évaluer la fertilité masculine

Le spermogramme est un examen clé pour évaluer la fertilité masculine. Il analyse en détail la qualité et la quantité des spermatozoïdes présents dans le sperme. Réalisé dans un laboratoire spécialisé, cet examen est souvent recommandé en cas de difficultés à concevoir, afin de diagnostiquer d’éventuels problèmes de fertilité et de guider les traitements adaptés.

Que mesure un spermogramme ?

Un spermogramme évalue plusieurs paramètres essentiels :

- La concentration : nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme.

- La mobilité : capacité des spermatozoïdes à se déplacer efficacement.

- La morphologie : proportion de spermatozoïdes ayant une forme normale.

- Le volume du sperme : quantité totale éjaculée.

- La vitalité : pourcentage de spermatozoïdes vivants.

Chaque paramètre fournit des informations précieuses sur la capacité du sperme à féconder un ovule. La fréquence des tests varie : il est généralement conseillé de refaire un spermogramme après 2 à 3 mois pour confirmer les résultats initiaux.

Interprétation des résultats

Les valeurs normales incluent :

- Concentration : au moins 15 millions/ml.

- Mobilité : 40 % ou plus doivent être mobiles.

- Morphologie : au moins 4 % doivent être de forme normale.

Des résultats en dehors de ces normes peuvent indiquer des troubles tels que l’oligospermie (faible concentration), l’asthénospermie (faible mobilité) ou la tératospermie (mauvaise morphologie). En cas d’anomalies, un médecin peut recommander des tests supplémentaires ou des traitements ciblés pour améliorer la fertilité.

FAQ sur la durée de vie des spermatozoïdes

Combien de temps un spermatozoïde peut-il survivre dans le corps féminin ?

Dans des conditions optimales, les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu’à 5 jours dans le corps féminin, bien que la durée moyenne soit de 48 à 72 heures. Cette longévité dépend de facteurs comme la qualité du sperme et la présence d’un mucus cervical fertile. Ce dernier nourrit et protège les spermatozoïdes, augmentant ainsi leurs chances de survie et de fécondation.

Les spermatozoïdes meurent-ils rapidement à l’air libre ?

À l’air libre, les spermatozoïdes survivent généralement quelques minutes à quelques heures, selon les conditions. L’exposition à l’air provoque leur déshydratation et altère leur mobilité. En comparaison, leur survie dans des environnements protecteurs comme le mucus cervical est bien plus longue, ce qui explique pourquoi leur milieu est déterminant.

La congélation permet-elle de prolonger leur durée de vie ?

La cryoconservation est une méthode efficace pour prolonger la viabilité des spermatozoïdes sur le long terme. Une fois congelés dans de l’azote liquide à -196 °C, ils peuvent rester viables pendant plusieurs décennies. Cette technique est particulièrement utile pour les hommes souhaitant préserver leur fertilité avant des traitements médicaux ou pour des raisons personnelles. Cependant, la qualité initiale du sperme et les risques de dommages liés à la décongélation sont des limites à considérer.